경쟁력 떨어져 개점휴업 많아 금융사고 위험도vs기득권 업체 논리 규제강화 신중한 접근

"개점휴업 중인 창업투자회사(이하 창투사)가 많다. 진입장벽을 높여 경쟁력이 떨어지는 회사를 미리 걸러낼 필요가 있다."(벤처캐피탈 A사 대표)

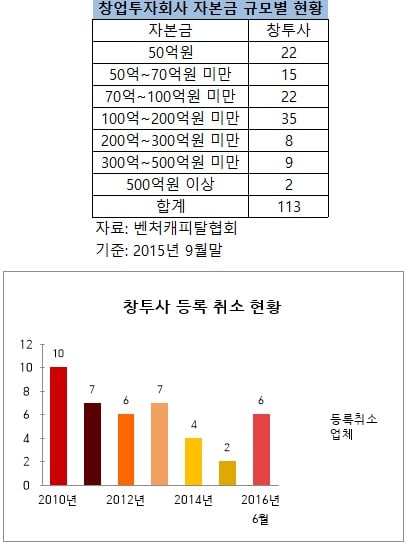

벤처캐피탈업계 일각에서 창투사 최소 설립 자본금(50억원) 기준을 상향 조정해야 한다는 목소리가 흘러나온다. 벤처투자 활황에도 불구하고 1년간 단 1건의 투자처도 찾지 못하는 자격미달 업체들이 있어서다.

이처럼 힘겹게 '보릿고개'를 넘겨야 하는 창투사가 많아질수록 무리한 벤처 투자로 '사고'를 칠 위험도 커질 수밖에 없다는 게 벤처투자 업계 중론이다. 하지만 중상위 업체가 진입장벽을 높여 기득권을 강화할 수 있다는 반론도 만만치 않다.

20일 관련업계에 따르면 올들어 에이피엘파트너스와 스카이창업투자, 파라투스. 코스인베스트먼트, 우리인베스트먼트, 양지인베스트먼트 등 총 6개 창투사가 중기청으로부터 등록말소 및 취소 처분을 받았다. 올해 상반기도 마무리되지 않은 시점에서 이미 지난해(2개)와 2014년(4개)에 폐업된 규모를 웃돈 셈이다.

1년간 투자실적이 전무했거나 자본잠식, 경영난 등 사유로 창투업계에서 퇴출당하는 사례가 늘고 있다. 창투사는 펀드 결성금액의 40% 이상을 창업 7년 이내 벤처기업의 신주를 인수하고 1년간 투자실적을 올리는 등 규정을 지켜야 한다.

실제 올들어 에이치큐(HQ)인베스트먼트와 유니창업투자, 대덕인베스트먼트, 에스디벤처캐피탈 등이 1년간 미투자로 인해 중기청으로부터 시정명령을 받았다. 한 벤처캐피탈 대표는 "설립 초기에 연기금이나 기관투자자로부터 펀딩을 받기 어려워 자체 자금을 투자해 운영성과를 쌓아야하는데 자본금 50억원으로는 인건비와 임대료 등 고정비를 내면 투자여력이 없다"며 "때문에 별다른 투자도 못하고 간판만 유지하는 업체가 적지 않다"고 말했다.

이같은 취약한 자본력이 금융사고로 이어질 개연성이 높다는 우려도 나온다. 벤처캐피탈업계 고위 관계자는 "벤처펀드(창업투자조합) 결성에 실패해 자기자본으로만 투자를 지속하면서 한계에 부딪히면 수익에 집착해 특수관계거래나 내부자정보를 활용한 투자에 빠질 가능성이 있다"며 "최소 자본금 기준을 강화해 진입문턱을 높여야 한다"고 주장했다.

독자들의 PICK!

하지만 창투자 자본금을 상향할 경우 경쟁자격인 신기술금융회사로 이탈을 부추길 수 있다. 신기술금융회사는 여신전문금융업법에 근거한 벤처캐피탈로 지난해 자본금 기준을 200억원에서 100억원으로 낮췄다. 신기술금융회사는 중소기업창업지원법에 근거한 창투사에 비해 상대적으로 제한이 없어 자유로운 투자가 가능하다.

벤처캐피탈 한 관계자는 "창투사 자본금 기준을 지금보다 확대하면 신기술금융사로 이탈이 현실화될 것"이라며 "기존 상위권 업체가 최근 경쟁업체 확대를 부담스러워해 진입을 막으려는 의도도 깔려있다"고 판단했다.

주무부처인 중기청은 신중한 태도다. 진입과 퇴출 문턱을 낮춰 자유로운 경쟁구조를 극대화한다는 본래 취지를 훼손할 수 있다는 것. 중기청 관계자는 "현재 기준에 맞춰 설립한 상당수 창투사가 정상적인 투자를 진행하고 있고 부진한 실적을 내는 업체도 금융사고와 같은 부작용을 일으킨 경우가 거의 없다"며 "일각에서 자본금 기준을 강화해야 한다는 의견을 제기해 검토했으나 당분간 현행 기준을 유지하기로 했다"고 말했다.