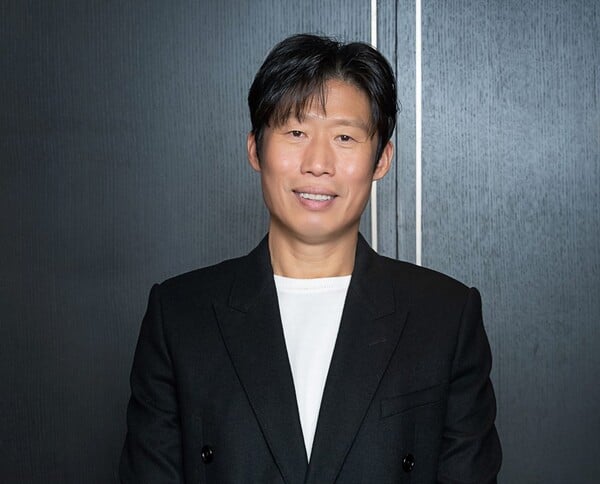

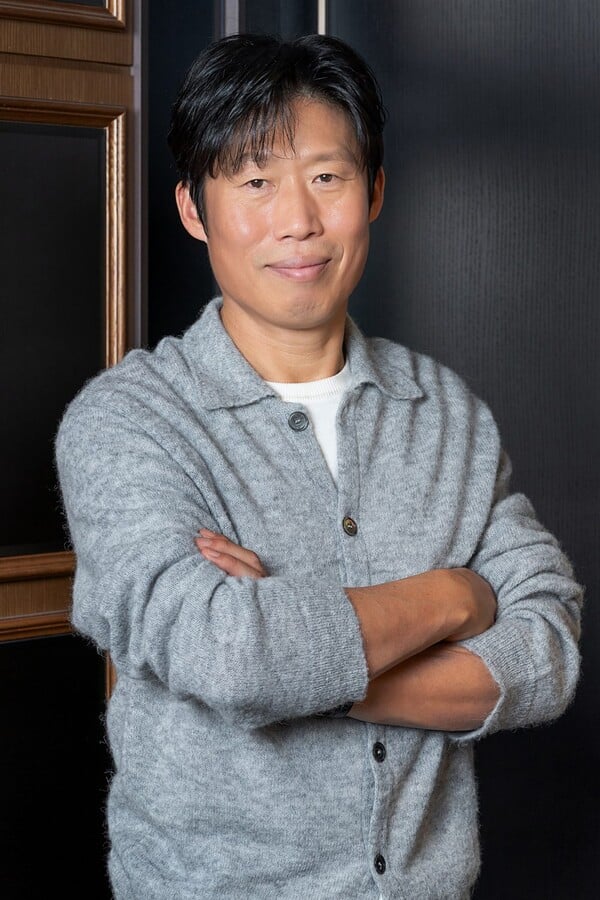

매번 믿음직한 연기로 작품에 존재해 온 배우 유해진이 이번에는 '비운의 왕' 단종의 마지막 시간을 함께한 한 사람의 얼굴로 관객과 만난다. 영화 '왕과 사는 남자'에서다. 천만 관객을 동원한 '왕의 남자'(2005)로 광대를 연기하며 강렬한 존재감을 남겼던 그는 비슷한 제목과 시대 배경에서 또 다른 얼굴을 보여주며 다시 한번 흥행을 노린다.

장항준 감독이 메가폰을 잡은 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린다. 왕위를 빼앗긴 뒤 유배지로 향한 단종(박지훈)과 마을 사람들의 이야기를 통해 기록 너머 인간의 삶을 그려낸다.

유해진은 극 중 광천골 촌장 엄흥도로 분해 실리를 좇는 현실적 판단과 어린 선왕을 향한 연민이 교차하는 인물의 내면을 입체적으로 보여준다. 엄흥도는 실제 실록에 '노산군이 돌아가셨을 때 엄흥도가 슬퍼하며 곡을 하고 시신을 수습했다. 그리고 숨어 살았다'라는 단 두 줄 기록된 인물로, 영화적 상상력을 더해 탄생한 캐릭터다.

실제 역사 속 인물인 만큼 유해진은 이 인물을 표현하는 데 조심스럽게 접근했다. 그는 "역사에는 단 두 줄밖에 남아 있지 않은 인물인데 엄씨 가문에서는 굉장히 덕망 있는 분이라고 하더라"며 그런 훌륭한 분에게 누가 되지 않을까 걱정을 많이 했다"고 말했다.

"영화를 보고 나면 이 분이 참 대단하고 존경할 만한 인물이라는 걸 알게 되지만 그 결말을 잘 전달하려면 초중반을 계속 무겁게 갈 수는 없다고 생각했어요. 끝까지 가려면 재미가 필요하니까요. 그래서 재미 요소를 넣되 까딱하면 희화될 수 있어서 상당히 조심하면서 연기했어요."

엄흥도의 감정선은 단종 이홍위와의 관계 속에서 더욱 또렷해진다. 유해진은 시간이 흐르며 어린 선왕을 바라보는 마음이 달라졌을 것이라 해석했다. 특히 단종이 마을 사람들과 관계를 맺으며 살아갈 힘을 얻는 과정에서 엄흥도의 역할 역시 자연스럽게 변해갔다고 설명했다.

"엄흥도는 처음엔 단종을 모시는 처지이지만 나중에는 아버지 같은 마음이 아니었을까 싶어요. 단종도 마을 사람들로 인해 힘을 얻고 마음에 그들을 넣으면서 살아갈 힘을 얻었을 거라고 생각했어요. 혼자가 아니라 같이 버텼다는 느낌이 중요했던 것 같아요."

독자들의 PICK!

단종 이홍위를 연기한 박지훈에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 유해진은 두 사람의 관계가 대사보다 눈빛과 감정의 반응으로 먼저 형성됐다고 돌아봤다. 특히 감정이 고조되는 장면일수록 서로의 상태를 느끼며 연기에 몰입하게 됐다고 말했다.

"초반에 감정신을 찍는데 정말 놀랐어요. 나중에야 아역 출신이라는 걸 알았는데 그만큼 내공이 있더라고요. 절벽에서 떨어질 뻔하다가 잡는 장면이 있는데 그때 에너지가 정말 좋다고 느꼈죠. 주로 감정신에서 (박)지훈이와 눈을 마주 보는데 보면 눈물이 그렁해요. 그러면 자연스럽게 저도 동작이 확 가요. 박지훈이 아니라 어린 단종으로 보이더라고요."

처음부터 박지훈에 대한 신뢰가 있었던 것은 아니었다. 유해진은 캐스팅 소식을 들었을 당시 단종이라는 인물을 감당해야 하는 무게를 떠올리며 솔직히 걱정했다고 털어놨다. 그러나 촬영을 시작하자마자 우려는 곧 놀라움으로 바뀌었다. 역할을 위해 스스로를 극단적으로 몰아붙인 박지훈의 태도와 현장에서 드러난 에너지가 인상적이었다는 설명이다.

"처음에는 솔직히 걱정을 좀 했어요. 촬영 들어가기 전에 봤을 때 퉁퉁한 애가 와서 '저러면 안 될 텐데' 싶었죠. 그런데 촬영 들어갈 때 반쪽이 돼서 왔더라고요. 15kg을 뺐다는데 너무 안됐을 정도로 야위었어요. 촬영할 때도 거의 못 먹길래 밥차 데리고 가서 조금이라도 먹이곤 했죠."

현장 환경 역시 두 배우의 감정선을 쌓는 데 중요한 역할을 했다. 유해진은 촬영 여건이 인위적이지 않아 연기에만 집중할 수 있었고, 그 과정에서 박지훈과 자연스럽게 가까워졌다고 설명했다. 특히 이동 시간 동안 나눈 대화들이 관계를 단단하게 만들었다고 돌아봤다.

"촬영할 때 애로사항은 거의 없었어요. 장소가 정말 좋았거든요. 앞에 강이 흐르고 절벽이 있는 곳이 다 실사였어요. 분장 버스까지는 큰 차가 못 들어가서 2km 정도를 걸어 다녔는데 그때 지훈이랑 이런저런 이야기를 많이 했어요. 왔다 갔다 하면서 더 돈독해졌고 그런 시간이 감정에도 그대로 쌓였죠."

영화를 완성본으로 마주한 순간 역시 유해진에게 감정적으로 크게 다가갔다. 촬영할 때와는 또 다른 무게로 다가온 장면들이 있었고, 단종의 마지막을 함께한 인물로서 느껴지는 감정이 쉽게 가라앉지 않았다고 했다. 이 작품이 끝난 뒤에도 오래 마음에 남을 것 같다는 말에는 그 여운이 고스란히 담겨 있었다.

"영화가 완성된 걸 처음 봤을 때 정말 많이 울었어요. 영화가 가볍지 않아서 그 여운이 오래 가더라고요. 시간이 좀 지난 다음에도 이 영화는 계속 남아 있을 것 같아요. 알려진 역사 말고, 상상의 디테일로 그 시대를 그렸다는 점도 좋았고요. 한 인간이 그렇게 죽음을 맞이하기까지 곁에 있었던 사람과의 우정이 참 좋았어요."

장항준 감독과의 작업 역시 유해진에게는 편안한 경험이었다. 그는 장 감독의 연출 방식이 현장에서 배우들의 마음을 열어주는 데 큰 역할을 했다고 말했다. 무겁기만 할 수 있는 사극의 분위기 속에서 자유롭게 의견을 나눌 수 있었던 이유다.

"장항준 감독은 늘 가벼워요. 그게 좋아요. 사람 마음을 풀어주잖아요. 너무 엄하기만 하면 이야기하고 싶어도 속으로 삭히게 되는데, 장항준 감독은 가벼움은 있지만 현명하게 받아줘요. 그러니까 배우도 뭔가를 제시할 수 있게 되죠."

유해진은 자신의 연기에 대해서도 과장된 의미를 부여하기보다 작품 안에 자연스럽게 스며드는 것을 가장 중요한 기준으로 삼았다. 매 작품마다 거창한 변신보다는 장면 안에서 인물이 살아 있도록 만드는 데 집중해 왔다는 설명이다. 이번 작품 역시 그 연장선에 있다.

"저는 저니까 아예 다를 수는 없죠. 중요한 건 작품에 잘 어울리느냐, 이야기 속에 잘 있느냐예요. 불편하게 있으면 그건 연기를 못한 거라고 생각해요. 매번 작은 목표는 신에 녹아 있는 것, 신의 대사를 제 것으로 만드는 거예요. 그러다 보면 영화가 전달하고자 하는 바와 제 연기가 전달하고자 하는 바가 자연스럽게 만나는 지점이 생기지 않을까 싶어요."

'왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.