[신년기획 - 일렉코노미(Eleconomy)]<상편>④

석유를 담보로 투자받던 시대는 저물었다. 20세기 자본이 지하의 검은 황금, 석유를 쫓았다면 2026년의 자본은 인공지능(AI)과 이를 가능케 하는 테라와트급 전기를 찾는다.

미국 데이터센터 인프라업체 노바(Novva)의 사례가 상징적이다. 이들은 2025년 3월 전력회사의 '전력공급 확약서' 한 장으로 JP모건에서 20억달러(약 2조9000억원)를 조달했다. 알고리즘과 코딩에 베팅하던 월가의 돈줄이 전력망과 데이터센터라는 실물 인프라로 방향을 틀었다는 의미다.

국가 예산을 뛰어넘는 빅테크의 자본과 월가의 금융 공학이 결합한 새로운 질서, '일렉코노미'(Eleconomy)의 태동이다.

불과 2~3년 전까지만 해도 AI 경쟁력의 핵심은 '누가 더 똑똑한 언어모델(LLM)을 만드느냐'는 설계의 영역이었다. 이제 질문이 바뀌었다. '누가 얼마나 많은 전기를 얼마나 빨리 확보하느냐'의 과제다. AI가 아니라 '전기화된 지능'(Electrified Intelligence·이하 EI)이라 불러야 할 판이다.

월가에선 "지능은 흔해졌지만 전력은 희소해졌다"는 말이 격언처럼 쓰인다. 스타우드 프로퍼티 트러스트의 데니스 슈 기업금융 수석 심사역은 "예전에는 건물 설계도나 예상 임대료를 두고 논의했지만 요즘은 첫 페이지에 전력공급 확약서가 없으면 서류를 넘기지도 않는다"고 말했다.

전력 확약서를 확보한 사막이 전력이 없는 뉴욕 한복판보다 비싸다. 유타주 사막 한가운데 세워질 노바 데이터센터에 단일 시설 기준, 사상 최대 자금이 쏠린 이유다. 노바가 선점한 175㎿(메가와트·한국 기준 약 40만 가구분 전력)의 전력 확약서가 곧 20억달러의 가치를 만들어냈다.

글로벌 데이터센터 금융 자문 시장의 90%를 장악한 뉴마크의 조디 로슈랩 총괄 사장은 "이제 전력이 곧 입지"라고 단언한다. 스타우드 캐피털의 배리 스턴리히트 회장 역시 "전력이 확보된 데이터센터는 그 자체로 금광과 같다"며 전력 확약서에 붙는 거대한 프리미엄을 강조했다.

AI 산업의 전력 집착은 단순 비용 문제가 아니다. 생존이 걸린 '병목' 탓이다. 웨스 스웬슨 노바 CEO는 "과거 2~3년이면 충분했던 전력망 연결이 이제 5~6년 걸린다"고 토로했다.

미국이 1979년 스리마일섬 악몽을 딛고 2027년 목표로 원전 재가동을 결정한 배경도 여기에 있다. 트럼프 행정부가 2050년까지 원전 용량을 4배(400GW) 늘리겠다고 공언한 것 역시 AI발 전력 폭증에 대응하기 위한 고육지책이다.

독자들의 PICK!

전력은 이제 단순 인프라를 넘어 AI 산업의 '진입 장벽'이 됐다. 노후 전력망과 발전소 부족이 맞물리면서 지금 전력 확보전에 뛰어들면 2030년 이후에나 서비스를 시작할 수 있다. 뒤처질 수 있다는 공포가 시장을 지배한다.

결국 2026년 'AI 결실'을 수확할 승자는 2020~2021년 '전력 전쟁'을 미리 치른 선구자들이다. 월가는 이들이 선점한 전력권을 '확정된 미래 수익'으로 간주한다. 여기에 파격적인 조건으로 자본을 수혈한다.

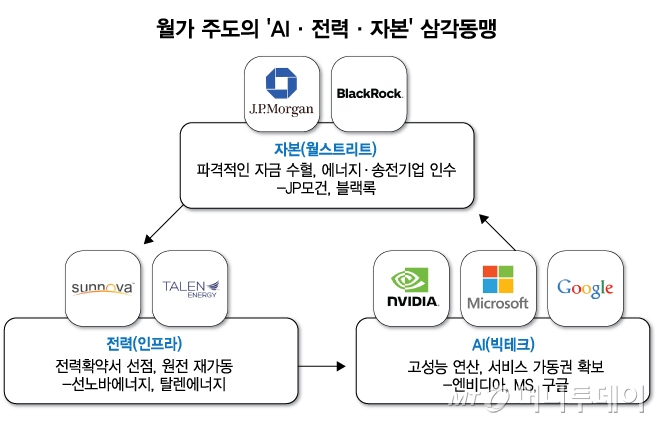

자본은 단순한 물주(物主)에 머물지 않는다. 내로라하는 투자은행(IB)이 AI와 전력을 결합한 금융 구조를 설계하는 '시스템 디자이너' 역할을 자처한다. 블랙록, 브룩필드 등 거대 운용사는 발전소와 송전망 기업을 직접 인수하며 수직 계열화에 나섰다.

자본이 전력을 선점하고 전력이 AI 가동권을 부여하며 AI가 다시 자본을 벌어들이는 구조. 월가 주도의 'AI-전력-자본 삼각 동맹'은 이미 완성 단계다.

AI 역량은 이제 프로그래머의 책상이 아닌 송전탑과 발전소가 늘어선 현장에서 결정된다. 전력을 선점한 국가와 기업이 고지를 점한다. 기술력이 좋아도 전기가 없으면 후발주자로 밀려난다.

젠슨 황 엔비디아 CEO의 경고는 섬뜩하다. "당신의 데이터는 당신 나라의 새로운 천연자원이고 그 자원을 지능으로 바꿀 데이터센터와 전력망은 누구에게도 아웃소싱할 수 없는 당신 나라의 새로운 국경이다."

알고리즘 경쟁을 넘어 송전망 확충과 에너지 믹스 전략이 없다면 누구든 한순간에 'AI 식민지'로 전락할 수 있다. 한국도, 삼성도 예외는 아니다.